Janvier : l’atlas forestier de la France, 1912

Surnommé parfois « les statistiques Daubrée », l’atlas forestier de 1912 est une référence pour les historiens des forêts françaises. Il est né du constat d’une pénurie en bois d’œuvre et d’industrie au début du XXe siècle. La mauvaise gestion des forêts publiques et privées apparaît alors au grand jour et la réalisation d’un inventaire général des massifs forestiers et de leur contenance s’avère plus que nécessaire pour remédier à la situation.

En 1908, une résolution « invitant le gouvernement à fournir au Parlement un inventaire général et sommaire des domaines forestiers de la France » est votée à l’unanimité par les députés. La coordination de la publication est confiée à Louis Alfred Lucien Daubrée, directeur de l’administration des forêts, originaire de Nancy et diplômé de l’école nationale forestière en 1868. Commencée en 1908, l’enquête s’achève deux ans plus tard, en 1911. Elle est publiée sous le titre Statistiques et atlas des forêts de France d’après les renseignements fournis par les agents des Eaux et Forêts. L’ouvrage est composé de deux volumes (49 cm X 32 cm) dont l’introduction est signée par Lucien Daubrée lui-même. L’auteur y explique notamment les deux statuts principaux des forêts en France :

« Au point de vue administratif, les bois se divisent en deux grandes catégories : ceux qui sont soumis au régime forestier et gérés par l’Administration des Eaux et Forêts dépendant du Ministère de l’Agriculture, savoir : les bois domaniaux [c’est-à-dire appartenant à l’État], la plus grande partie des bois communaux et des bois d’établissements publics ; et ceux non soumis au régime forestier, c’est-à-dire : les bois particuliers et un certain nombre de bois communaux et d’établissements publics. »

Lucien Daubrée souligne le fait qu’en 1908, si la gestion des bois soumis au régime forestier est naturellement bien connue de l’administration, celle de la seconde catégorie reste peu ou mal connue alors qu’elle regroupe pourtant une surface de bois deux fois plus importante que la première.

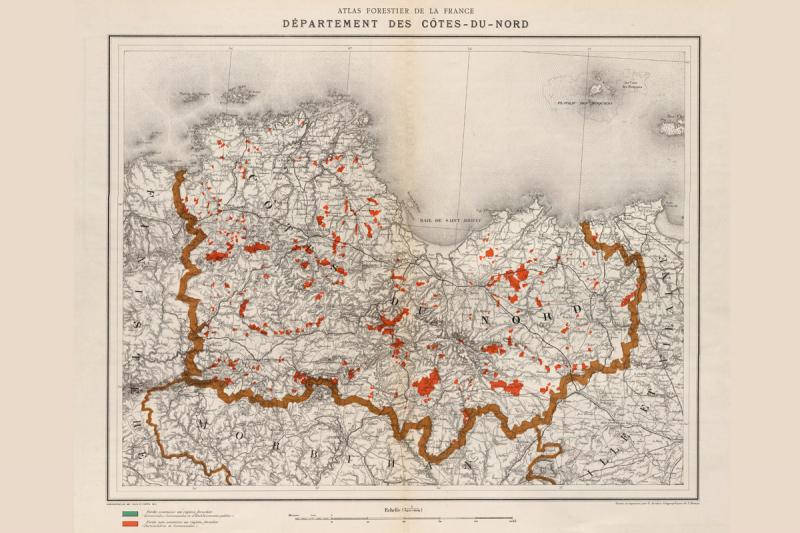

Après l’introduction, chaque département fait l’objet d’une notice composée d’une carte et de tableaux statistiques. Les cartes font apparaître en rouge les massifs forestiers. Les statistiques, quant à eux, répertorient des informations générales sur la constitution géologique du territoire, la superficie et les contenances des bois soumis et non soumis au régime forestier. Le taux de boisement, les principales essences, les modes de traitement et la production annuelle totale sont également mentionnés. Ainsi, pour les Côtes-du-Nord, on apprend que le taux de boisement du département est seulement de 4,7 % (contre 11 % de nos jours), et que les essences principales sont le chêne, le hêtre et le châtaignier.

En 2012, un colloque a été organisé par l’IGN et L’INRA pour commémorer le centenaire de la publication rendant ainsi hommage à Lucien Daubrée. Même si la plupart des historiens incitent à rester prudent face aux données statistiques de ce type de publication, susceptibles d’être parfois erronées, « les statistiques Daubrée » demeurent un ouvrage de référence qui témoignent d’un travail d’enquête dirigé avec sérieux et rigueur.

Pour plus d’informations :

- L’If, le supplément d’IGN magazine sur l’information forestière, numéro 31, mai 2013

- Valorisation agricole et forestière de l’espace rural, rapport établi pour le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces généraux par Michel de Galbert, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Max Magrum ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts et Georges-Andre Morin, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, décembre 2015

Février : l’approvisionnement en bois de chauffage (1900-1950)

S’approvisionner en bois de chauffage a toujours été une préoccupation majeure. Les deux documents présentés ici illustrent bien l’organisation de la coupe et de la vente du bois de chauffage vers 1900 puis en 1945 lors de la reconstruction économique du pays.

Corps

La carte postale de la place du marché de Paimpol, du début du XXe siècle, représente le « marché au bois ». Cette expression, que l’on retrouve partout en France, révèle la place fondamentale du bois dans la vie quotidienne des habitants. Ici prise sur la place du Martray (marché), la photographie témoigne d’une France paysanne bien loin de la motorisation où les échanges commerciaux de proximité dominent. Le marché est à la fois un lieu de sociabilité, comme le montrent ces groupes qui discutent et un nécessaire lieu de vente et d'approvisionnement. On vend ici du bois dit "allume feu", la "charbonnette", bois de feu de moins de 6 cm de diamètre utilisé pour démarrer les flambées.

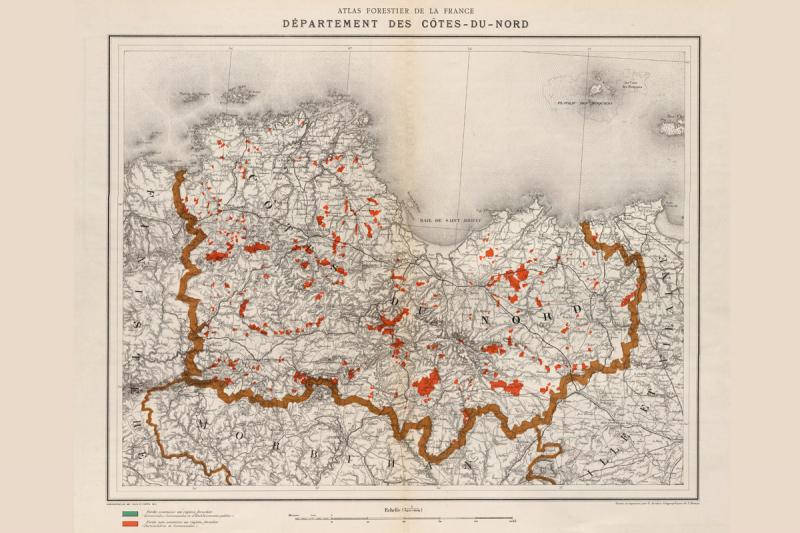

Le second document, est un prospectus de vente de bois de chauffage à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par la Coopérative Agricole des producteurs Forestiers. La situation économique du département en 1945 est complexe. Les difficultés de transport perdurent. Le trafic portuaire est paralysé. Le premier hiver est rude et le rationnement se poursuit (250 grammes de viande à Dinan en septembre 1944). Le chômage et l'inflation progressent. Le pays manque d'argent pour relancer l'économie.

Pour le chauffage domestique, la pénurie de charbon, dont la production s'est écroulée en France comme dans toute l'Europe, rend primordiale l'utilisation de bois de chauffe. À cela s'ajoute, une inflation très forte qui concerne tous les produits du quotidien comme les matières premières. Le ministère de l’économie se voit dans l’obligation de réglementer la coupe du bois de chauffage afin d’approvisionner la population le mieux possible sans hausse exagérée des prix pour l'acheteur. Une coopérative est ainsi créée dans le département contribuant à une normalisation et une stabilisation de ces prix.

Dans un rapport adressé au ministre de l’économie en date du 22 avril 1947, le préfet du département de Côtes-d’Armor indique que « au cours de cet hiver, les besoins de la population avaient été chiffrés aux environs de 200 000 stères. Une enquête conduite par le service des Eaux-&-Forêts dans toutes les communes du département, a permis de mettre seulement sur pied, une imposition de 80 000 stères qui n'a pu être entièrement réalisées». Il précise aussi que les « talus sont épuisés en bois de feu, réserve faite des baliveaux des bois d’œuvre , et de la provision qu'il convient honnêtement d’abandonner aux exploitants agricoles pour leur propre consommation». De plus, des inégalités géographiques apparaissent. La région de Lannion, peu boisée, subit de plein fouet la pénurie. Le préfet doit alors organiser un approvisionnement sur des régions proches des voies de chemin de fer, ce type de transport étant moins onéreux que les transports par camions.

Ainsi contrairement aux espoirs qu'elle avait pu susciter, la Libération n'a pas marqué une rupture fondamentale sur le plan de la vie quotidienne : les mesures de contraintes et de restrictions économiques subsistent pendant plusieurs années encore. Ce n’est que le 1er décembre 1949 que disparaissent les derniers tickets de rationnement.

Mars : l’abbaye de Coat Malouen et son bois, 1705

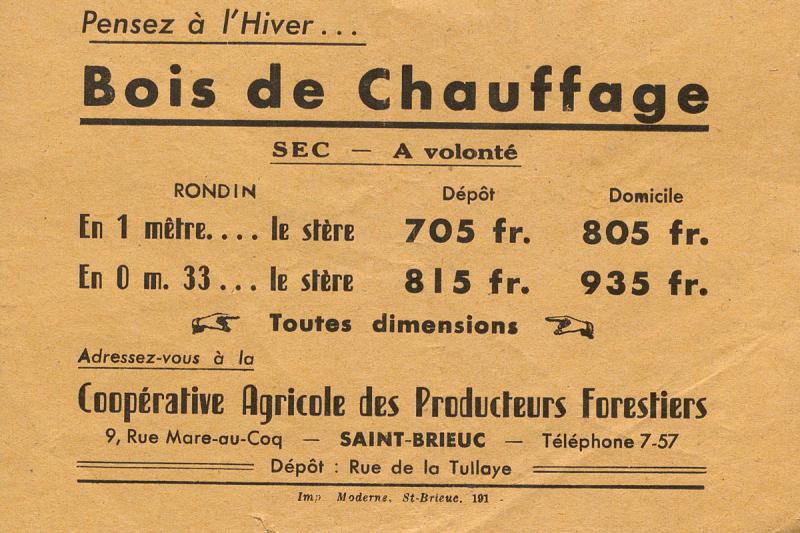

Ce très beau plan aquarellé représente l’abbaye cistercienne de Coat Malouen et son environnement. Il témoigne du lien étroit entre les moines cisterciens et la forêt. Dès le Moyen Age, en effet, les cisterciens ont souhaité s’installer dans des lieux isolés et paisibles, dits « déserts », qu’ils ont aménagés. Réputés grand défricheurs, les cisterciens ont toutefois veillé à préserver les massifs forestiers, l’approvisionnement en bois de chauffage et en bois de construction demeurant un apport économique essentiel pour leur monastère.

Le plan est orienté par une rose des vents dont la flèche, indiquant le nord, prend la forme d’une fleur de lys, symbole royal. Les bâtiments et la forêt sont dessinés selon les principes d’une vue cavalière, c’est-à-dire en perspective. Malgré des proportions parfois hasardeuses, l’emplacement de la plupart des éléments (les bourgs, les hameaux, les chapelles, la forêt et les étangs) correspond encore aujourd’hui à l’existant. On reconnaît ainsi le bourg de Saint-Conan et son étang au nord-est du plan. La représentation des bâtiments de l’abbaye est cependant surprenante. En effet, le cloître ne paraît pas fermé. De plus, les traces d’un repentir semblent figurer un carré jardiné à l’est du bâtiment.

A l’ouest, la forêt se situe bien entre l’abbaye au sud et l’Étang-Neuf au nord. Les arbres sont schématiques : les troncs et les feuillages sont toujours dessinés dans le même sens, obéissant à des critères stylistiques de cartographie de l’époque. Il est à noter, cependant, que les sentiers, les rochers et les cours d’eau, dont les principaux sont les rivières du Trieux et du Dourdu, ne sont pas représentés.

L’encart en bas à droite nous informe que ce plan a été exécuté par le procureur de l’abbaye par ordre du roi en 1705 :

« Plan ou carte figurative des bois, étangs, terres de l’abbaye Notre-Dame de Coetmalouën pour satisfaire aux ordres de de sa majesté. J’ai fournie la présente déclaration des dits bois au sieur Delaunay Melay commissaire en cette part laquelle déclaration, j’affirme estre véritable à Rennes ce dix septième octobre Mil sept cent cinq.

L’ancien bois marqué au septentrion de ladite abbaye contient deux cent quarante arpans tous bois de [hêtre] et presque tous sur leur retour.

outre lesquels les religieux de Coët malouen ont planté depuis quinze ans

suivant les ordres de Monsieur le Grand maître de la Province autour

de ladite abbaye et métairie environ cinq arpans à Rennes le dit jour du dix septième

octobre Mil sept cent cinq Guillaume le Marchand procureur de Coetmalouën »

Ce plan offrant une vision globale du massif forestier de Coat Malouen au début du XVIIIe siècle a sans doute été exécuté dans le prolongement de l’ordonnance des Eaux et forêts élaborée par Colbert en 1669 qui préconisait l’arpentage et le bornage des bois des abbayes.

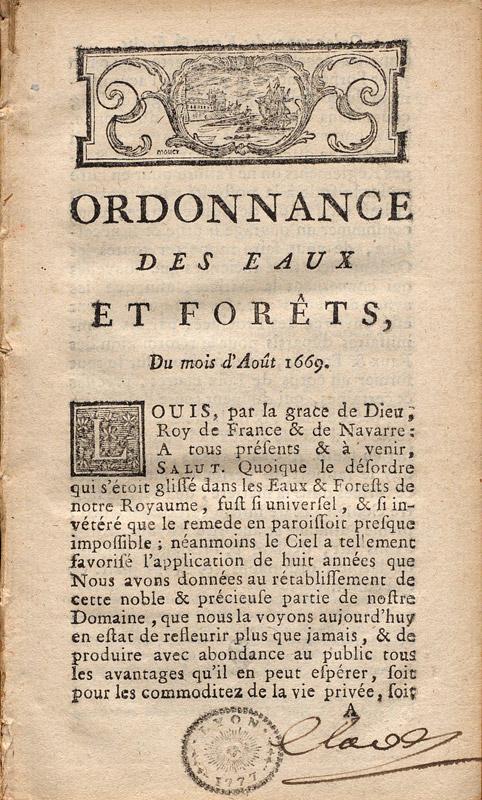

Avril : Ordonnance des eaux et forêts, 1669

L’ordonnance promulguée en 1669 par Louis XIV et son ministre Colbert constitue un maillon essentiel du cadre réglementaire forgé par l’État au fil des siècles pour organiser l’exploitation des forêts.

Depuis l’invention par l’homme d’outils lui permettant de défricher et de mettre en culture le sol, les surfaces occupées par les forêts oscillent entre périodes de régression (quand les arbres sont abattus pour exploiter le bois et faire place à des activités agricoles) et d’expansion (quand les activités humaines diminuent et que la forêt regagne naturellement du terrain ou quand il y a une volonté de reboisement).

Au Moyen Age et au début de la période moderne, la forêt est un espace vital pour la vie quotidienne des villages ruraux. Elle leur fournit le bois de chauffage, le bois de construction, des lieux de pâturage et panage, de chasse, de productions artisanales (charbon, verre, sabots...). Les multiples usages de ces lieux peuvent être contradictoires et l’État ressent vite le besoin de les réglementer afin de préserver les forêts et leurs ressources en bois. Cette volonté ancienne se heurte toutefois aux habitudes locales et au fait que la grande majorité des forêts n’est pas publique mais privée, propriété de seigneurs laïcs ou religieux

Au XVIIe siècle, la réaffirmation du pouvoir monarchique passe aussi par les forêts qui sont considérées d’une importance stratégique, du fait notamment des besoins en bois pour la construction navale (chêne). Mais la forêt se fait rare et il est plus que nécessaire d’aménager la replantation de certains massifs avec une exploitation plus organisée et plus systématique.

L’ordonnance de 1669, résultat de plusieurs années de réforme, débute par un constat alarmant de Louis XIV : « Quoique le désordre qui s’était glissé dans les Eaux & Forêts de notre royaume fut si universel et si invétéré que le remède en paraissait presque impossible (…) ». Le roi se réjouit ensuite d’un renouveau permettant de régir dans de bonnes conditions la forêt française. Le texte se compose de 32 « titres » définissant le service des Eaux et Forêts et le rôle des membres du personnel (les officiers de maîtrises, les grands maîtres , les garde-marteaux, les gardes forestiers, etc.). L’ordonnance insiste sur l’aspect économique et l’usage du bois en réglementant l’arpentage, le martelage, les coupes mais aussi l’organisation de l’économie rurale (glandée et pâturage). Elle précise les obligations qui pèsent sur les bois appartenant aux ecclésiastiques ou les bois privés. Enfin, les derniers titres sont dédiés à la chasse et la pêche en lien étroit avec la police des eaux.

Si l’ordonnance de 1669 est fondamentale pour l’histoire des forêts, de nombreux historiens constatent toutefois qu’elle n’a pas atteint les résultats escomptés. En effet, appliqué jusqu’à la Révolution, le texte de Colbert est considéré comme trop théorique et loin des préoccupations du terrain. De plus, les officiers et gardes forestiers chargés de la faire respecter sont souvent peu appréciés par les populations et exercent avec difficulté les missions attendues face aux habitudes locales qui persistent. Ce texte va pourtant avoir un impact important sur le paysage forestier en entraînant une lente évolution des usages collectifs. Il sera même précurseur de plusieurs textes légiférant la forêt des siècles suivants, notamment le code forestier de 1827.

Mai : hutte de sabotiers, vers 1900

Longtemps utilisé en Bretagne, le sabot, dont le nom est né du croisement phonétique de « savate » et de « botte », est une chaussure en bois économique protégeant du froid et de l’humidité.

À l’instar des charbonniers, il est souvent fait mention dans les archives datant de l’Ancien régime de sabotiers qui, pour des questions pratiques, vivent avec leur famille au sein des forêts. L’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 tente d’abolir cette pratique mais les autorise à s’installer à proximité des massifs forestiers ce qui leur permet quand même de s’approvisionner facilement en bois. Cette habitude s’est maintenue jusqu’au XIXe siècle, comme cela apparaît sur la carte postale présentée ici. Les familles de sabotiers emménagent dans des huttes temporaires en bois recouvertes de branchages où ils peuvent ainsi travailler à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce style de vie nomade a pour effet d’isoler les familles de sabotiers qui forment une communauté à part, marginalisée et souvent dotée d’une mauvaise réputation.

La vente des sabots a le plus souvent lieu sur place ou bien sur les marchés. Certains marchés uniquement dédiés aux sabots sont même organisés dans des villes comme Guingamp ou Saint-Brieuc. Par la suite, avec la mécanisation des outils, les sabotiers se sont rapprochés des bourgs pour y établir leurs ateliers et leurs échoppes afin de vendre plus facilement. Ils ont dès lors été plus facilement intégrés au sein des sociétés villageoises et leur mauvaise réputation s’est atténuée avec la fin de leur marginalisation.

En Bretagne, les sabots sont faits en bois de hêtre que l’on « travaille » vert car cela demande moins de force pour actionner les outils. Sur la carte postale et les photographies représentant Bernard Kervoas, sabotier à Belle-Isle-en-Terre, il est possible de suivre les différentes étapes de fabrication à la main du sabot. Après l’abattage de l’arbre que le sabotier a choisi « vieux et sain », les grumes sont débitées en bûches. Dans un premier temps, on ébauche celles-ci à l’aide d’une hache à bûcher pour obtenir la forme extérieure du sabot. Ensuite, on façonne les courbes sur un établi en utilisant un outil très tranchant nommé le paroir. L’intérieur est creusé à l’aide d’un premier outil, la tarière, une longue tige en métal terminée en vrille que l’on aperçoit sur la carte postale au premier plan, puis de gouges et de cuillères permettant de creuser la place de l’orteil et le coup de pied. Le « creusage » est souvent réalisé par les femmes car le travail est moins dur. Enfin, le sabot est terminé grâce à l’usage de cuillères et de couteaux très fins pour éviter de trouer le sabot. Des éléments de décors peuvent aussi être ajoutés : gravure de motifs directement sur le bois ou ajout de gaines de cuir. Ces techniques ancestrales s’adaptent au XXe siècle à la mécanisation. Les sabotiers s’équipent de machines qui remplacent les outils manuels et ouvrent la voie à la fabrication en série.

Héritier d’un savoir faire manuel, le métier de sabotier a tendance à disparaître de nos jours. Depuis le XVIIe siècle, la famille de Bernard Kervoas est installée à Belle-Isle-en-Terre, à côté de la forêt de Coat-an-Noz, et exerce le métier de sabotier de père en fils. Il a lui-même appris le métier avec son père Jean Kervoas dont le papier à en-tête datant de 1946 figure ici. Malheureusement, bien que la clientèle demeure fidèle, Bernard Kervoas n’a pas trouvé de repreneur.

Ci-dessous, les différentes étapes de fabrication de sabots par Bernard Kervoas, sabotier à Belle-Isle-en-Terre, vers 2000

Juin : l’Office national des forêts

Les Bulletins d’information de l’Office national des forêts conservés par les Archives départementales sous la cote BP 182 nous permettent de revenir sur l’histoire de cette institution particulière.

La réforme de l’agriculture du 23 décembre 1964 (décret en décembre 1965) portée par le ministre Edgard Pisani modifie l’administration forestière en créant deux organismes publics distincts : l’Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière, chargé des forêts privées.

En partie héritier de l’ancienne administration des Eaux et Forêts, l’ONF est chargé des forêts publiques. Il emploie des techniciens et ingénieurs forestiers qui assurent des missions de protection de l’environnement, de gestion des forêts et d’accueil du public. Le Centre national de la Propriété forestière est, quant à lui, chargé des forêts privées. Il joue un rôle de conseil auprès des propriétaires forestiers.

Cette réforme s’inscrit dans le contexte de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle l’agriculture et la sylviculture connaissent, voire subissent, des transformations profondes et très rapides. Face à la demande croissante de produits tels que le blé ou le bois, l’État souhaite orienter le monde agricole et sylvicole vers un modèle productiviste pour répondre aux besoins d’un pays en pleine croissance économique. Dans son discours prononcé le 13 septembre 1961 en vue de la réforme de l’agriculture, Edgard Pisani devant l'Assemblée nationale constate : «Vous vous étonnez, sans doute, qu'il n'y ait pas de politique agricole, mais comment y en aurait-il une puisqu'il n'y a pas d'outil pour l'étudier ? Il est grand temps que nous parvenions à installer dans ce ministère la pensée économique. Il est grand temps que nous pensions à y installer la volonté commerciale. Ceci exige de très profondes réformes qui seront accomplies dans les prochaines semaines.» Le ministre met en réalité quatre ans pour faire aboutir sa réforme.

La brochure présentée ici est le reflet de ce nouveau regard sur la forêt. Preuve que le souci de rentabilité économique est intégré à la gestion des forêts publiques, il est question dans ces bulletins de bilans d’activité, de bilans de gestion mais aussi d’actions culturelles au sein des forêts. Ces bulletins permettent à l’ONF de communiquer et aussi d’être identifié par le grand public, comme l’atteste la création d’un logo présentant une biche entre deux arbres.

Le bulletin s’adresse aussi au personnel. L’article intitulé « Les tenues des professionnels techniques » présente et explique les différentes tenues. Celles-ci révèlent la filiation avec l’administration des Eaux et Forêts du XIXe siècle et son caractère quasi militaire. Tout d’abord la tenue de sortie composée d’un uniforme et d’un képi rappelle la fonction de garde forestier à l’image des gardes de l’Ancien Régime et n’est pas sans évoquer l’uniforme des gendarmes. L’ONF joue, de fait, un rôle de contrôle au nom de l’État : certains employés sont assermentés et ont même l’autorisation du port d’armes. Les deux autres tenues mentionnées sont les tenues de service (ou de travail) et la tenue de protection (parka et cuissard). Cela met en évidence l’importance du travail en extérieur, sur le terrain. Le garde sur la photographie de gauche tient le marteau portant le sceau de l’ONF : « AF » (Administration Forestière). Cet usage date de l’Ancien Régime, il permet, en les martelant, la sélection des arbres à conserver ou à abattre lors d’une coupe.

Souvent critiqué pour sa gestion industrielle et productiviste des massifs forestiers, l’Office national des forêts propose aujourd’hui une vision plus raisonnée et plus écologique des forêts. De plus, l’institution se veut plus proche du public en aménageant des espaces d’accueil dans les bois et en organisant des actions de médiation, mettant ainsi en pratique les trois fonctions de la forêt identifiées par le code forestier : économique, environnementale et sociale (article L 121-1).

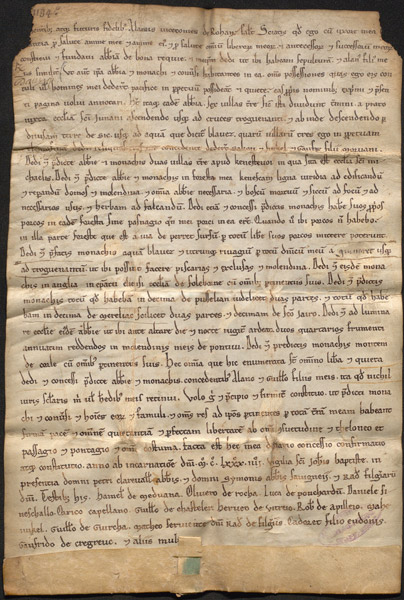

Juillet : l’abbaye de Bon-Repos

L’abbaye de Bon-Repos est un monastère cistercien situé à Bon-Repos-sur-Blavet (commune nouvelle créée en 2017 par le regroupement de Laniscat, Perret et Saint-Gelven).

Au XIe siècle, les moines cisterciens, souhaitant renouer avec l’idéal monastique des origines, cherchent à s’installer loin des villes dans des lieux isolés, dits « déserts », retirés en pleine nature pour bénéficier du calme propice à la prière et la méditation. L’abbaye de Bon-Repos en est un bon exemple.

La légende raconte que le duc Alain III de Rohan, épuisé par une chasse éprouvante, se serait endormi non loin de la forêt et aurait vu en rêve la Vierge Marie lui demandant de fonder cette abbaye qui deviendrait son lieu de repos éternel. Le 23 juin 1184, Alain III et son épouse Constance de Penthièvre de Bretagne dressent la charte de fondation en présence de Dom Pierre, abbé de Clairvaux et de Dom Simon abbé de Savigny. Rédigé en latin, l’acte n’évoque pas le songe mais donne des informations sur les droits et les devoirs des moines vis-à-vis du comte : « J’ai aussi donné à la dite abbaye et aux moines, dans ma forêt de Kenescan (Quénécan), le bois vert à des fins d’édification et de réparation des maisons et des moulins et de tout ce qui est nécessaire à l’abbaye, le bois mort et sec pour le foyer et pour les usages nécessaires ainsi que l’herbe à faucher. J’ai aussi donné et concédé aux moines susdits le droit d’avoir leur propres porcs dans cette forêt sans droit de panage quand mes porcs y seront ». Ainsi, la forêt demeure la propriété du seigneur qui cède aux moines différents droits d’usage notamment pour le ramassage et l’exploitation du bois et pour la glandée des porcs (droit de panage).

L’implantation du monastère, au confluent de deux rivières (le Blavet et le Daoulas), se veut aussi pratique permettant l’alimentation en eau courante et en force motrice pour les moulins. De plus, la proximité de la forêt de Quénécan offre le bois nécessaire pour se chauffer et pour construire d’une part tout en procurant une réserve économique pour le monastère. Enfin, l’abbaye de Bon-Repos est certes isolée mais elle se situe non loin d’un axe routier s’ouvrant sur le monde extérieur et rendant les échanges possibles.

Les siècles suivants, l’abbaye, tout comme de nombreux monastères, connaît successivement des périodes de prospérité et de crise. À la Révolution, l’ensemble est vendu comme bien national. Transformés en manufacture de lin dans un premier temps, les bâtiments sont ensuite occupés par les chouans. En 1832, les locaux de l’abbaye servent même à loger les ouvriers employés pour construire le canal de Nantes à Brest. Après 150 ans d’abandon, les ruines de l’abbaye sont inscrites aux Monuments Historiques le 5 janvier 1940. Cet arrêté est complété le 23 février 1990 avec l’inscription des dépendances et des vestiges environnant l’abbaye. L’abbaye connaît alors une renaissance avec l’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos qui organise une campagne de restauration du cloître et d’une partie des bâtiments de l’abbaye. En 2014, l’abbaye de Bon-Repos et près de 40 hectares aux alentours deviennent la propriété du département des Côtes-d’Armor.

Aujourd’hui, l’abbaye de Bon-Repos est un monument phare du centre Bretagne qui propose nombre d’animations culturelles et dont la proximité avec les sites naturels de la forêt de Quénécan, des gorges de Daoulas ou encore du canal de Nantes à Brest permet aux visiteurs de disposer d’un panel d’activités variées.

Août : le martelage des bois de marine, 1819

La construction navale en bois a connu un essor important entre le XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle. La question de l’approvisionnement en bois revêt alors une grande importance pour les autorités comme en témoigne le « procès-verbal de martelage des Bois de propres à la construction des Vaisseaux, Frégates et autres Bâtiments de guerre de la Marine royale » de 1819.

Depuis le règne de Louis XIV, la construction navale n’a cessé de se développer. Celle-ci connaît un renouveau sous le Premier Empire puis sous la Restauration, suite aux « désordres » causés par la Révolution française. De plus, la révolution industrielle entraîne une accélération de l’industrie navale dès le début du XIXe siècle. Les ports arsenaux sont constamment réaménagés pour permettre une meilleure production. C’est le cas des deux sites bretons : Lorient et Brest. En parallèle, la demande en bois de marine s’accroît.

L’approvisionnement en bois se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les agents de marine sélectionnent les troncs droits ou tors (tordus) en fonction de leur usage (mât, avirons, coques..). Une fois les arbres choisis, principalement du chêne, ceux-ci sont martelés. Parfois le marteau possède une marque dédiée à la Marine avec une estampille représentant une ancre marine et le symbole du pouvoir en place comme la fleur de lys pour la royauté. Après l’abattage, les grumes peuvent être équarris en forêt ou sur le chantier pour être ensuite distribués selon leur future destination. La sélection des arbres à couper pour la vente exige une grande expertise de la part des forestiers. Ils doivent prendre en compte de multiples critères : essence et stade de croissance des arbres, demandes du marché et besoins financiers du propriétaire.

Le document, présenté ici, décrit avec précision la vente de bois et le martelage officiel des troncs sélectionnés pour la construction de navire. Le procès-verbal est un formulaire imprimé que le responsable de la coupe de bois et du martelage complète manuellement. Il se compose de trois parties.

La première partie décrit la vente et le martelage : « Je soussigné […] Bourdel maître de la marine, en résidence à Rennes département d’Ille et Vilaine assermenté le trente du mois de décembre de l’an 1816 par devant les juges du tribunal de première Instance de rennes du département d’Ille et Vilaine me suis transporté le 24 du mois de juin 1819 dans les avenues de Caradoc […] situé commune de Plouasne arrondissement de Dinan département des Côtes-du-Nord, inspection forestière de Saint-Brieuc […] dont est acquéreur Monsieur Guinan demeurant en la ville de Dinan […] j’ai visité le dit dans lequel j’ai marqué et frappé du marteau de la marine portant empreinte une ancre ayant une fleur de lis fixée sur la verge, d’un côté le n° 2 désignant la direction forestière maritime et de l’autre la lettre H indiquant le département d’Ille et Vilaine la quantité de seize pièces essence de chêne que j’ai estimés pouvoir produire les pièces de marine ci-dessous énoncées d’après le tarif en usage […] . » Le cubage est aussi mentionné : 16 pièces équivaut à 7,08 stères.

La seconde partie se présente sous forme de tableau divisant le chêne, l’essence privilégiée pour la construction marine, en cinq « espèces » en fonction de la destination du bois (pièces de quilles, mèches de gouvernail, bois droits ou tors…). D’autres essences sont aussi proposées comme le hêtre, l’orme ou le sapin, mais elles sont rarement sélectionnées.

La troisième partie du document indique les dispositions générales relatives aux forêts royales, aux bois communaux et d’établissements publics ou aux propriétés particulières ce qui est le cas ici. Cette dernière partie indique qui est l’officier du génie de la marine et dans quel port flottable, le plus proche, seront conduits « lesdits bois de marine ». Ici, le transport du bois de Plouasne est organisé au port de Dinan sur la rivière de la Rance. Pour conclure, le document est daté et signé par le maître de la marine, ici Monsieur Bourdel.

Ainsi, même si les forêts et les bois du département des Côtes-du-Nord n’ont pas toujours beaucoup fourni de bois de marine, ils ont bel et bien été sollicités au XIXe siècle et ont participé à l’essor industriel de cette époque.

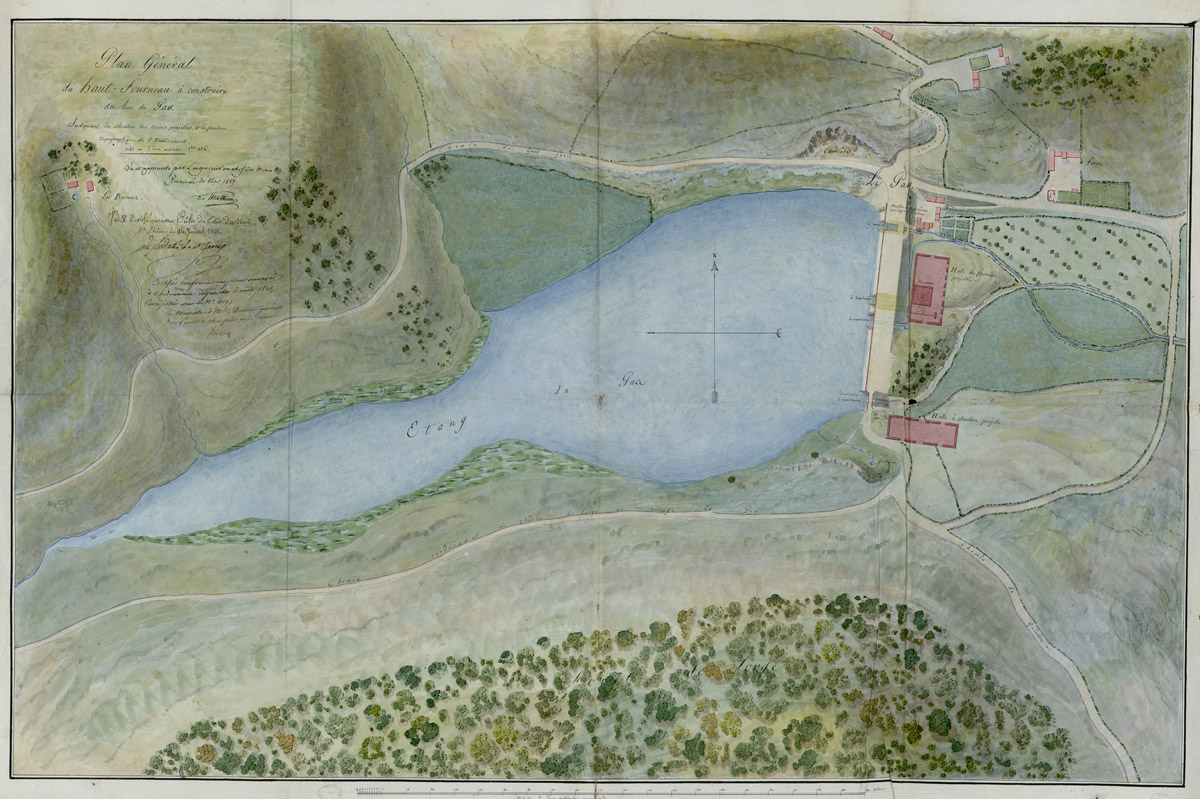

Septembre : la forge du Pas (Lanfains) et la forêt de Lorge, 1826

Associer l’exploitation industrielle métallurgique à l’histoire des forêts peut paraître surprenant. Pourtant, pendant longtemps ce secteur a été un grand consommateur en bois de feu, seule ressource permettant de faire fonctionner les fourneaux jusqu’à la généralisation des énergies fossiles puis de l’électricité.

Dès le milieu du XVIe siècle, la principale activité industrielle du territoire des Côtes-d’Armor est la sidérurgie. Pour faciliter leur fonctionnement, les usines sont contraintes de s’implanter à proximité des massifs forestiers. C’est le cas des forges de l’Hermitage situées aux abords de la forêt de Lorge, sur la limite des trois communes de Lanfains, L’Hermitage-Lorge (aujourd’hui Ploeuc-L’Hermitage) et Saint-Brandan.

Héritant de l’usine en 1781, le Comte de Choiseul-Praslin souhaite exploiter le minerai de fer local. Il prend alors la décision, en 1826, de faire construire un haut fourneau à côté d’un ancien moulin dans le lieux-dit nommé Le Pas sur la commune de Lanfains. Le 22 mars 1827, une affiche annonçant la demande d’établissement de haut fourneau est publiée afin de prévenir le public et de permettre d’éventuelles oppositions relatives à l’hygiène et à la sécurité (1). Le 6 août 1828, le Comte obtient par ordonnance l’autorisation de construction.

Ce très beau plan aquarellé du projet du haut fourneau est réalisé en septembre 1826 par l’architecte L. Lorin. Il s’agit très certainement de Louis Lorin, architecte du département, auteur notamment de la prison de Guingamp (construite dans les années 1830) et de l’église Saint-Michel de Saint-Brieuc (1837). Curieusement, le plan est mal orienté. En effet, si on le compare avec d’autres plans plus récents, on constate que l’étang se situe en réalité au sud du haut fourneau et non à l’ouest. Le projet de bâtiment abritant le haut fourneau, de forme oblongue, est implanté à proximité d’un canal lui procurant de l’eau. Celui-ci était certainement l’ancien bief qui alimentait le moulin dont une annotation indique « moulin à supprimer pour loger le fondeur ». Un autre bâtiment est prévu pour abriter une halle à charbon. Enfin, il est noté que des magasins doivent être construits. Le plan et l’état de section du cadastre napoléonien de la commune de Lanfains (2) en 1840 permettent de découvrir le résultat final du projet. Le haut fourneau alimenté par une roue à eau grâce au canal, est de forme parallélépipédique. Les magasins ont bien été construits à l’emplacement qui leurs était réservé. En revanche, l’ancien moulin semble avoir été finalement conservé et transformé en maison.

En 1837, le négociant Jean-Marie Allenou acquiert l’ensemble de l’usine. Les statistiques de l’année 1844 indiquent que les forges de L’Hermitage produisent 550 000 kilogrammes de fonte et emploient environ 267 ouvriers dont une cinquantaine de femmes et 12 enfants de moins de 16 ans. Il est aussi précisé que l’usine est équipée d’un fourneau et d’un four à coke (3). Si l’on se réfère au dénombrement de population de Lanfains au quartier du Pas (4), les métiers de la forge sont principalement des mouleurs et des fondeurs. Il ne faut cependant pas oublier le personnel administratif comme le directeur qui était aussi domicilié dans le hameau du Pas. De plus, de nombreux travailleurs gravitent autour de la forge pour lui apporter les matières premières dont elle a besoin (bûcherons, charbonniers, transporteurs, etc.).

À partir des années 1880, l’activité de l’usine ralentit. Elle se limite à la fonderie et n’emploie plus qu’une trentaine d’ouvriers. En 1906, l'entreprise est rachetée par Adolphe-Henry de Villeneuve qui l’intègre à une société déployée sur plusieurs sites bretons. L’entreprise se maintient ainsi tout le long du XXe siècle en fournissant du métal principalement sur le marché local, mais aussi au niveau national pendant les deux guerres mondiales. Elle ferme définitivement ses portes en 1978.

(1) AD22 5M47 dossier d’hygiène et de salubrité

(2) AD22, 3P104 Plan de la section B 2ème feuille du cadastre napoléonien de la commune de Lanfains (1840)

AD22 3P104/2 État de section de la commune de Lanfains (document indiquant la liste des propriétaires et décrivant la fonction des parcelles)

(3) AD22 6 M 937 statistiques sur la production industrielle du département des Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor)

(4) AD22 6M voir la salle virtuelle des Archives départementales

Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, fonderie du Pas (Lanfains)

Octobre : nouveau dictionnaire des chasses (1885)

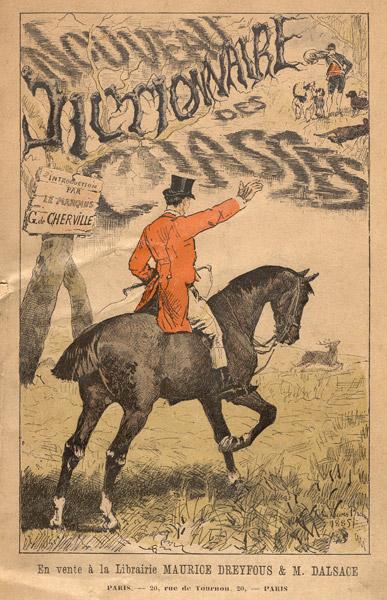

Le Nouveau dictionnaire des chasses écrit par Amédée Pairault en 1885 et une photographie ancienne représentant une meute de chiens de chasse dans la forêt de Lorge permettent de comprendre ce qu’était une chasse à courre au XIXe siècle.

Héritière de la longue tradition des chasses royales et aristocratiques, la chasse à courre, ou vénerie, est une forme particulière de chasse pratiquée au XIXe siècle par la noblesse et la haute bourgeoise. Contrairement à la chasse à pied et au fusil, la chasse à courre se pratique à cheval avec des meutes de chiens qui traquent le gibier.

La couverture du Nouveau dictionnaire des chasses met en valeur la tenue élégante du cavalier-chasseur et en révèle le prestige social : veste rouge et haut de forme. Il semble s’apprêter à poursuivre un cerf qui doit certainement fuir une meute de chien. La scène se déroule dans une prairie mais des arbres rappellent l’environnement forestier. Un panneau de bois fixé sur un tronc d’arbre précise « Introduction par le marquis G.[Gaspard] de Cherville ». Cet auteur est un écrivain français du XIXe siècle, issu d’une famille noble de la Beauce, auteur de récits et de romans cynégétiques. Dans la vignette en haut à gauche, un homme souffle dans une trompe de chasse, et ses chiens devant le cadavre d’un chevreuil ou d’une biche. La typographie du titre est assez originale. Les lettres du mot « dictionnaire » sont formées avec des éléments noueux rappelant des branches d’arbres, les mots « nouveau » et « chasse » s’organisent en une série de petits traits évoquant peut-être le mouvement. Sur la tranche, sur la quatrième de couverture et à l’intérieur de l’ouvrage se trouvent de nombreuses gravures en noir et blanc de scènes de chasse, de gibiers, de trophées et de chiens.

Le dictionnaire définit la chasse à courre ou vénerie de la manière suivante : « Elle se fait, ainsi que son nom l’indique, avec des chiens courants et selon la vieille expressions A COR ET A CRIS. Elle nécessite toujours un certain équipage, chevaux, chiens, piqueurs, etc., et n’est guère l’apanage que des favoris de la fortune, sans parler, bien entendu, des connaissances multiples qui sont nécessaires à ceux qui veulent s’y livrer avec succès. ». Le gibier poursuivi par ce type de chasse est le cerf, le chevreuil, le sanglier, le renard, le lièvre ou le lapin.

Une journée de chasse à courre commence par l’action de « faire le pied » ou « faire le bois » : cela consiste à ce qu’un valet aille dans la forêt, très tôt le matin, pour trouver des pistes de gibier à l’aide d’un chien en laisse nommé le limier (race de chien dont le nez est très fin). Le valet revient ensuite faire un rapport aux autres participants de la chasse. La meute de chiens courant est alors conduite aux endroits repérés et la chasse commence. Les chiens flairent la piste pendant que les cavaliers, en principe sans arme à feu, chassent. La photographie du relais de chiens de la forêt de Lorge correspond à l’une des phases de la vénerie. En effet, d’après le dictionnaire, les relais sont des « hardes de chiens, placées aux refuites probables de l’animal ». Pour rappeler les chiens ou bien informer sur le déroulé de la chasse, on utilise la trompe de chasse : un instrument à vent qui mesure environ quatre mètres de long enroulé sur plusieurs tours. Chaque son a une signification particulière, indiquant notamment les « ruses » de l’animal poursuivi. Quand les chiens ont attrapé la proie épuisée par la longue traque, la curée est sonnée. C’est le moment du partage des bons morceaux de viande entre les veneurs. Les bas morceaux sont donnés aux chiens.

De nos jours, la chasse à courre est toujours pratiquée. Controversée par ses méthodes et ses finalités, la chasse à courre, comme d’autres formes de chasse, fait des forêts un espace de débat et de tensions parfois passionnées.

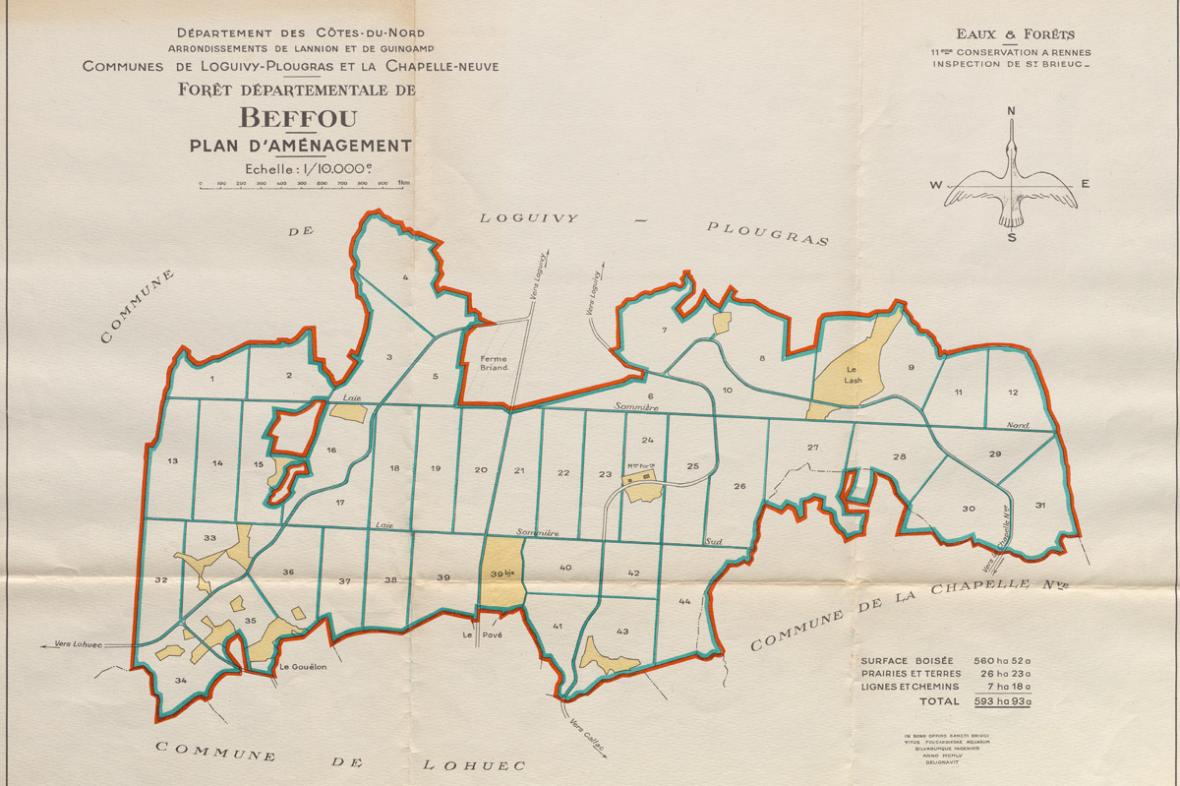

Novembre : la forêt de Beffou

Propriété de la famille de Goesbriand sous l’Ancien Régime, la forêt est vendue comme bien national à la Révolution. Tout au long du XIXe siècle, elle passe de main en main et souffre de l’exploitation intense de son bois. En 1877, Monsieur Guillet achète la forêt et entreprend de la protéger en convertissant en futaie de hêtres la majeure partie des taillis. L’étymologie du nom « Beffou » pourrait d’ailleurs venir du mot breton « faou » qui signifie « hêtre ». L’importance de la présence de cette essence de bois dans cette forêt en fait un lieu d’approvisionnement privilégié pour les nombreux sabotiers de la région.

1951 : la forêt devient propriété du Conseil général

Le 18 juillet 1950, la session ordinaire du Conseil général des Côtes-du-Nord (aujourd’hui conseil départemental des Côtes-d’Armor), présidée par René Pléven, annonce le projet d’achat de la forêt de Beffou. Pour argumenter en la faveur de ce projet, la parole est donnée à Monsieur de la Fouchardière, inspecteur des Eaux et Forêts. Selon lui, deux raisons principales justifient l’acquisition. Avant tout, il est nécessaire pour l’intérêt général de sauvegarder cet espace forestier car les Côtes-du-Nord est l’un des départements les moins boisés de France. En second lieu, l’intérêt financier lié à l’exploitation du bois n’est pas négligeable. L’instauration d’un « règlement d’exploitation » propre aux forêts publiques éviterait les éventuels risques de déforestations abusives qui peuvent affecter les forêts privées. En 1951, le département des Côtes-du-Nord acquiert donc la forêt et poursuit l’œuvre de la famille Guillet visant à faire de Beffou une forêt de haute futaie à l’exploitation raisonnée.

Même si la forêt de Beffou appartient au département, la gestion de la forêt est assurée par le service forestier de l’État : l’inspection des Eaux et forêts puis, à partir de 1966, l’Office national des Forêts. Ainsi, le plan d’aménagement de la forêt de Beffou, présenté ici, a été réalisé par l’inspection de Saint-Brieuc du service des Eaux et Forêts en 1955 soit quatre ans après l’achat par le département. Le découpage en parcelles très régulier illustre la volonté de gérer la forêt afin de mieux l’exploiter. De même, les Archives départementales possèdent des brochures de vente de bois de l’Office National des Forêts de la forêt de Beffou, soumise au régime forestier, dans lesquelles il est indiqué les types d’utilisation du bois : bois d’œuvre pour la construction, bois d’industrie et bois de feu pour le chauffage.

L’article du Ouest-France du 11 octobre 1966, intitulé « Pique-Nique studieux en forêt de Beffou pour le conseil général des Côtes-du-Nord » présente bien sûr cette approche gestionnaire de la forêt mais insiste aussi sur la vocation sociale avec la création d’emplois liés à la filière bois et le rôle touristique du site. La forêt de Beffou devient alors un lieu d’exploitation et de « conservation » du bois liant économie et agrément.

Les dégâts de l’ouragan du 15 octobre 1987

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, une tempête d’une violence exceptionnelle traverse la Bretagne, provoquant la destruction de 20 % des massifs forestiers bretons. La forêt de Beffou est particulièrement touchée, environ 60 % du bois est détruit. Le spectacle des arbres, feuillus comme résineux, étêtés ou déracinés et enchevêtrés provoque une grande émotion auprès du public. Pendant 10 ans (1988-1998), le Conseil départemental mène en partenariat avec l’ONF une campagne de plantation des forêts qui répond aux enjeux économiques de la filière bois. Mais l’action publique ne s’arrête pas à cette dimension de gestion des ressources. En effet, outre l’aspect écologique, la dimension sociale de la forêt est de plus en plus valorisée. Il s’agit d’informer le public sur le rôle des forêts et de lui offrir des espaces de promenade et de découverte. La forêt de Beffou devient un véritable site d’accueil et de pédagogie. C’est toujours le cas aujourd’hui, avec notamment l’aménagement de nouveaux sentiers et l’organisation d’évènements culturels très appréciés du grand public.

> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site cotesdarmor.fr.

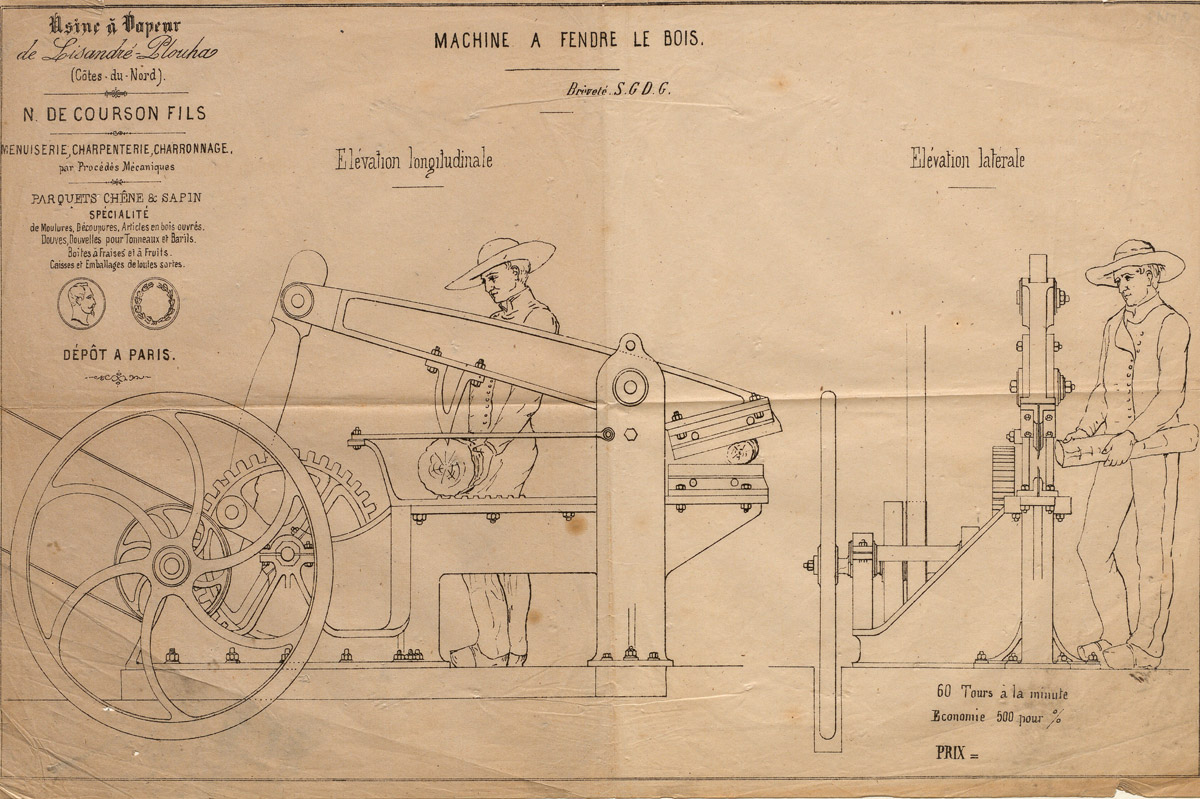

Décembre : machine à fendre le bois (1850)

De tout temps, l’homme a cherché à améliorer l’outillage pour fendre et scier le bois.

Avec la naissance de l’agriculture, les premiers outils pour défricher apparaissent, principalement des haches en pierre, puis en métal. Ainsi, le site néolithique de Plussulien, situé au sud de l’actuel département des Côtes-d’Armor, est un important foyer de fabrication et de diffusion de haches en dolérite. Cette pierre volcanique, abondante dans la région, est polie jusqu’à devenir tranchante puis montée sur un manche en bois. La hache ainsi obtenue permet notamment d’abattre les arbres pour agrandir les espaces agricoles et construire des habitations. Les haches de Plussulien ont été diffusées dans tout le grand ouest de la France.

Par la suite, d’autres outils se sont développés. La scie, par exemple, est déjà très utilisée pendant l’Antiquité par les bûcherons et les professions liées au bois. De même, au Moyen Âge, la cognée, hache fixée sur un grand manche, se généralise pour l’abattage des arbres.

Tous ces outils ont connu des adaptations en fonction de leur usage au fil du temps mais ont finalement peu évolué jusqu’au XVIIIe siècle.

La grande évolution correspond à l’ère industrielle du XIXe siècle avec la mécanisation des outils. La volonté de rentabiliser le geste et l’effort tout en produisant plus est le moteur du progrès technique.

Les Archives départementales possèdent sous la cote 9 M 17 des dépôts de brevets d’invention de propriété industrielle. Parmi ceux-ci, apparaît le brevet d’une machine à fendre et à tronçonner, datant d’environ 1850, élaborée par l’entreprise N. de Courson fils. Malheureusement le dossier ne se compose que de ce seul plan et offre peu d’informations sur l’aspect technique de cet outil. Il est cependant inscrit sur le document que la machine peut atteindre 60 tours par minute permettant une économie de 500 %. L’usine N. Courson fils est une usine à vapeur pratiquant la menuiserie, la charpenterie et le charronnage (fabrication de charrette et d’engins agricoles) par procédés mécaniques.

Ainsi, au milieu du XIXe siècle en France, dans les usines de coupes de bois, certaines machines ont remplacé les travailleurs manuels grâce à des sources d'énergie. La force motrice de l'eau et la vapeur sont notamment utilisées pour débiter des grumes plus rapidement, remplaçant progressivement les scieurs de long. Cela explique l’implantation des scieries à proximité des cours d’eau.

Au XXe siècle, l’électricité permet l’aménagement de scieries équipées de machines encore plus performantes et automatisées.

Enfin les outils de coupe vont se moderniser avec notamment l’invention de la tronçonneuse à la fin des années 1920. Son utilisation se généralise et devient primordiale pour la coupe de bois aussi bien au cœur de la forêt que dans les usines dans les années 1950-1960. Efficace et légère, le succès de la tronçonneuse s’explique aussi par le fait que son usage ne se limite pas aux bûcherons professionnels.

Cependant, de nos jours, ces derniers utilisent plutôt des équipements motorisés facilitant les travaux d’abattage, d’élagage et de débitage, au sein de la forêt, en très peu de temps.

L’ensemble de ces machines si perfectionnées n’existerait pas sans l’ingéniosité des inventeurs. Le fait que la machine à fendre et tronçonner, présentée ici, ait été imaginée par l’entreprise N. Courson n’est pas anodin. En effet, les inventeurs se servent souvent de leur propre expérience pour confectionner et améliorer leur invention en fonction de leurs besoins.

Contacts

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

7 rue François Merlet - 22000 Saint-BrieucTel. : 02 96 78 78 77